mac初心者がOSの歴代機能を一覧で見ても差が分からず設定で手が止まる雨の通勤電車を想像しましたか。

長い現場経験で磨かれた設定のコツと、歴代macOSが持つ特徴を活かすアップデート判断ポイントを、最初の一画面から順番にやさしく案内します。アプリ導入やバックアップまで一気通貫で分かるので、あとから調べ直す手間が消えます。

いま目の前のMacを開きながら読み進めれば、つまずきやすい設定も数分で整います。新しい環境でやりたい作業にまっすぐ向かうために、最初の一歩をここから始めてみませんか。きっと操作への自信が湧いてきます。

macOSを最新版にアップデートして安心スタート

最新版にアップデートすると新機能が使えるだけでなくセキュリティも強化されます。

- バックアップ:TimeMachineなどで大事なデータを保存

- ソフトウェア・アップデートを起動:システム環境設定から開く

- アップデートを適用:表示された更新を確認して「今すぐアップデート」をクリック

- 再起動の確認:完了メッセージが出たら再起動して最新版をお楽しみください

アップデート中は電源を十分に確保して、途中でスリープ状態にならないようにしておくと安心です。

ソフトウェアアップデートから進める方法

ソフトウェアアップデートは、システム設定(設定アプリ)からワンクリックで最新のmacOSをインストールできる方法です。アップデート内容が自動で検出され、ダウンロードとインストールが一連の流れで進むため、操作に不慣れでも迷わず進められます。さらに差分更新(前回からの変更部分のみのダウンロード)に対応しているので、ネットワークが安定していれば短時間でアップデートを完了できます。

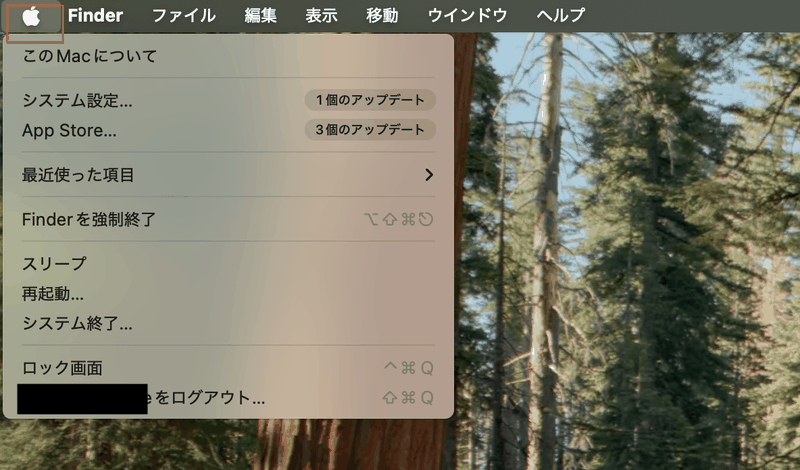

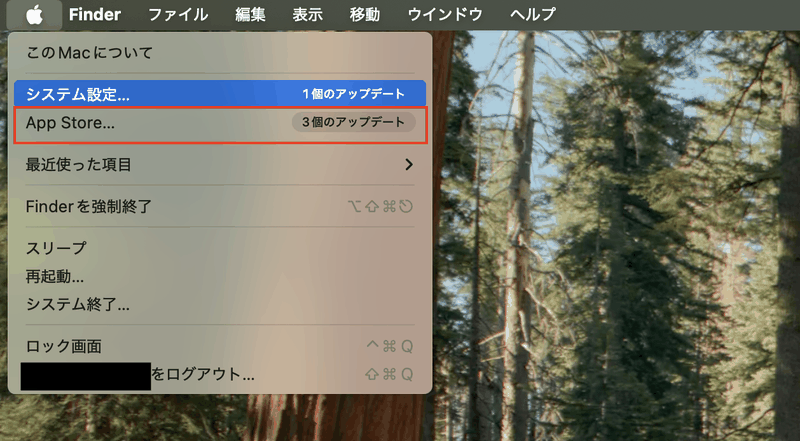

①Appleメニューをクリックする

画面左上のリンゴマークを探してクリックしてください。ここから「システム設定」や「このMacについて」を開けるメニューが表示されます。初めて操作する場合は、ゆっくりメニューが開くのを待って大丈夫です。

②システム設定を開く

システム設定はMacを自分色に染めるための大切なツールです。ここから画面の明るさやマウスの動きまで自由に変えられるので、まずは開き方をチェックしましょう。

画面左上のリンゴマークをポチっと押してください。ここがすべての始まりポイントです。

メニュー内の「システム設定」を見つけてクリック。歯車アイコンが目印です。

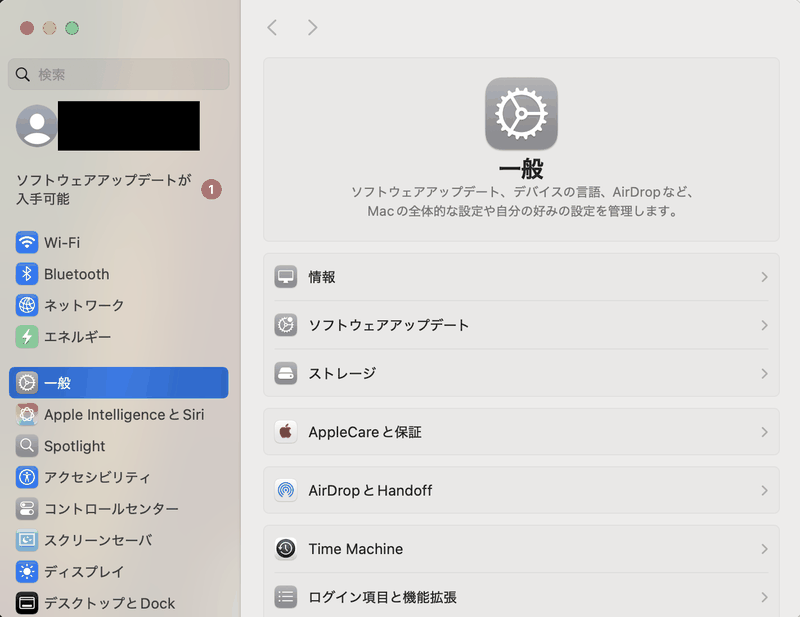

③一般を選んでソフトウェアアップデートを押す

画面左上のAppleメニューから「システム設定」を開いたら、左側のメニュー一覧から一般をクリックします。

「一般」の中にある「ソフトウェアアップデート」を押すと、利用可能なmacOSのバージョンが表示されます。

自動チェックが始まり、最新版が見つかるまで数秒待つと準備完了です。

④ダウンロードとインストールを実行する

App Storeを開いて最新のmacOS(Sequoia)を検索します。画面中央の「入手」ボタンをクリックするとダウンロードが始まります。回線が不安定なときは、有線LANや安定したWi-Fi環境を利用すると安心です。

ダウンロード後、自動で起動するインストーラ画面で「続ける」を選び、ソフトウェア使用許諾契約に同意します。インストール先に内蔵ディスクを選択したら「インストール」をクリックしてください。管理者パスワード入力が求められたら、普段使っているパスワードを入力します。

初めての設定を済ませて自分らしいデスクトップへ

Macを起動したら、まずは自分の作業しやすいデスクトップにカスタマイズすると気分が上がります。

ここでは3つのステップで初期設定を紹介します。

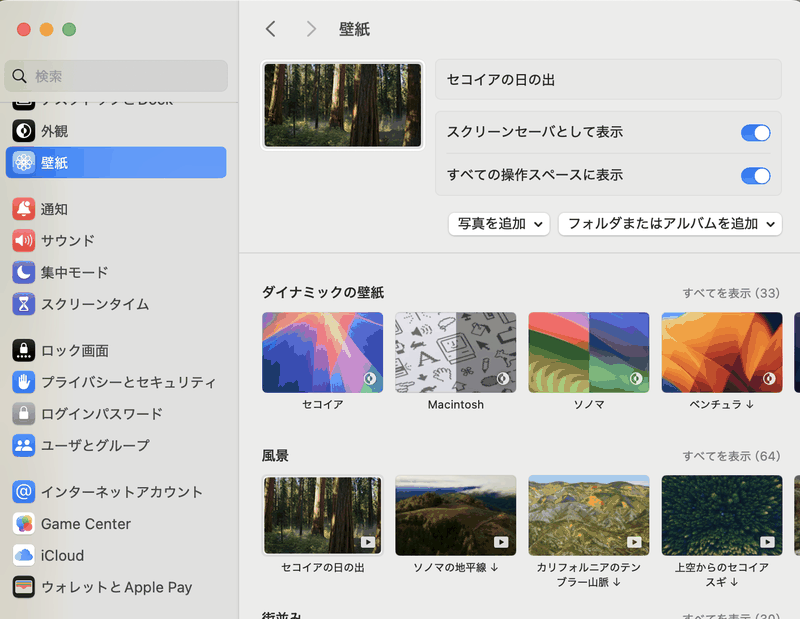

- 壁紙と配色を決める:システム環境設定の「デスクトップとスクリーンセーバ」でお気に入りの画像を選んで、ライトモードとダークモードを切り替えてみましょう。

- Dockとメニューバーを整理:よく使うアプリだけをDockに登録して、システム環境設定の「Dockとメニューバー」で自動非表示に設定すると画面を広く使えます。

- Finderの表示設定を整える:Finderのメニュー「表示」から「表示オプションを表示」でアイコンサイズやラベル位置、拡張子の表示を好みに合わせるとファイル管理がスムーズになります。

エンジニアならターミナルのエイリアスにalias desk="open ~/Desktop"を登録すると、コマンド一発でデスクトップを開けて便利です。

この3つを整えるだけで、毎朝スッと作業に入れる自分だけのデスクトップが完成します。

システム設定で基本を整える

Macを使いはじめるときはシステム設定で操作しやすさを整えると安心です。Dockのアイコン配置やサイズを好みに揃えるとワンクリックでよく使うアプリにアクセスできるようになりますし、トラックパッドのジェスチャーを設定すればスワイプやピンチ操作がもっと自然になります。通知設定を見直して大事なアラートだけ受け取るようにしておくと気が散りにくくなります。これらを最初に済ませると、毎日の作業がぐっと快適になります。

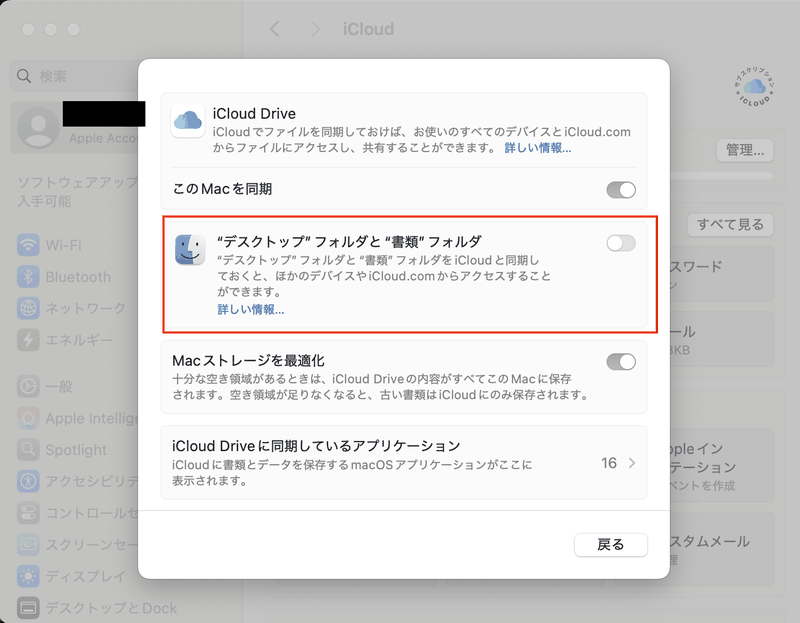

①AppleIDでサインインする

②外観でライトとダークを試す

画面左上のアップルメニューからシステム設定を選んで開きます。

サイドバーで「外観」をクリックします。ここにライトとダークのプレビューが並んでいます。

好みのサムネイルをクリックすると即時に切り替わります。自動モードを使うと時間帯に合わせて変わるので試してみると楽しいです。

③キーボード入力ソースを追加する

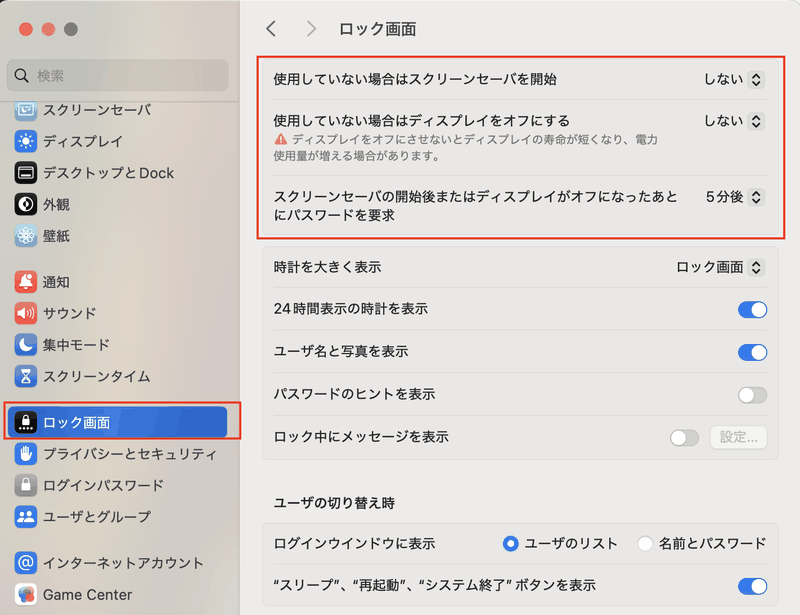

④省エネルギーでスリープ時間を調整する

アップルメニューからシステム設定を開きます。

サイドバーでバッテリーを選び、バッテリータブの「ディスプレイをオフにするまでの時間」をスライダーで好みの時間に動かします。

電源アダプタに切り替えた状態でも同じ設定を調整すると、作業中は快適に、省エネ時は自動でスリープして無駄な消費を防げます。

Dockを好きな形に並べ替える

Dockは使いたいアプリをサクッと並べ替えできる場所です。アプリのアイコンをクリック&ドラッグして好きな順番に動かすだけで、自分仕様のレイアウトが完成します。よく使うブラウザやエディタ、ターミナルをまとめておけば、ワンクリックで起動できて作業がスムーズになりますよ。

①Dock上のアプリをドラッグして並べる

Dockに並んでいるアイコンを移動させたいときは、目的のアプリをマウス(またはトラックパッド)でクリックしたまま好きな位置までドラッグします。

空白スペースや他のアイコンの間にドロップすると、並び順が即座に入れ替わりますから、よく使うアプリを左側にまとめると作業効率が上がります。

②システム設定でサイズと拡大を決める

画面左上のAppleマークからシステム設定を開きます。

サイドバーでディスプレイを選び、〈解像度〉をカスタマイズに切り替えます。

表示されたプレビューから好みのテキストサイズをクリックすると、拡大縮小のイメージが動くので読みやすさを確認しながら選んでください。

スケーリングを大きくしすぎるとウィンドウ内の文字やボタンが切れることがあるので、あとで微調整しやすい値にしてください。

③不要なアプリをDock外へドラッグして外す

画面の下端(または左右)に並ぶDock上で、いらないアプリアイコンを見つけてください。

アイコンをクリックしたまま、Dockの外側(デスクトップ上)までゆっくりドラッグしてください。

「ポップ」という小さな音がした瞬間にマウスボタンを離すと、Dockからアイコンが消えます。

起動中のアプリはDockから外れません。事前に終了しておくとスムーズです。

AppStoreで必須アプリを揃えて作業効率をぐんと上げよう

AppStoreにはたくさんアプリが並んでいて、何を選べばいいか迷いますよね。作業効率をぐんと上げるには、毎日のルーティンで使うジャンルごとにアプリを揃えるのがおすすめです。

- タスク管理:Todoist:プロジェクトやリマインダーをサッと追加できるので、抜け漏れなく進められます。

- メモ&文書:Bear:マークダウンをサポートしていてコードスニペットも保存しやすいです。

- コード編集:Visual Studio Code:拡張機能が豊富で、自分好みにカスタマイズしやすいのが魅力です。

- ターミナル:iTerm2:タブや分割ビューが使えて、コマンド入力が快適になります。

- ファイル同期:Dropbox:ローカルとクラウドをシームレスに同期して、どこからでもアクセス可能です。

- ランチャー:Raycast:アプリ起動やWeb検索、Git操作までキーボードだけで完結します。

エンジニア目線のひと工夫として、インストール後は各アプリのショートカットキーを設定しておくと、マウスに手を伸ばす回数がグッと減ります。

検索でアプリを見つける

Macに入っているアプリが増えてくると、LaunchpadやFinderをいちいち開くのが面倒に感じますよね。そんなときは、検索を使って素早くアプリを起動してみましょう。

キーボードだけで完結するSpotlight検索なら、画面右上の虫眼鏡アイコンをクリックするか、Command+Spaceキーを押すだけ。アプリの頭文字を入力するとリアルタイムで候補が表示されるので、マウスに手を伸ばすことなく起動できます。

Launchpadを開いたまま画面上部の検索バーにキーワードを打ち込む方法もあります。アプリアイコンが一覧で見られるので、Spotlightで見つけにくいソフトもサクッと探せます。

システム環境設定でSpotlightの検索設定を調整すると、ファイルやウェブ結果を絞ってアプリが優先表示されます。よく使うアプリは常に先頭にで出てくるようにしておくと、さらにスピーディーです。

①AppStoreを開く

DockにあるAppStoreアイコンをクリックしてください。もし見つからない場合は、画面右上の虫眼鏡マークをクリックして「AppStore」と入力すると、すぐに起動できます。

②検索窓にアプリ名を打つ

SpotlightやLaunchpadの検索窓がアクティブになったら、キーボードで起動したいアプリ名をそのまま打ち込みます。入力と同時に候補が絞り込まれるので、目的のアプリが表示されたら矢印キーで選択してEnterを押してください。

③入手ボタンを押す

macOSの詳細画面にある入手ボタンをクリックしてください。ダウンロード開始の合図なので、反応があるまでそっと待ちましょう。

Apple IDの認証が求められたら、パスワード入力またはTouch IDでスムーズに認証を済ませてください。認証が完了すると自動でダウンロードが進みます。

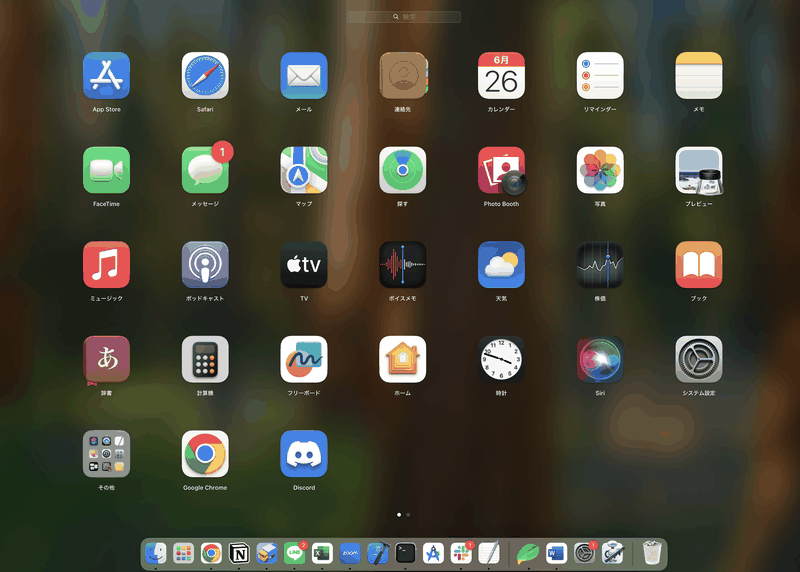

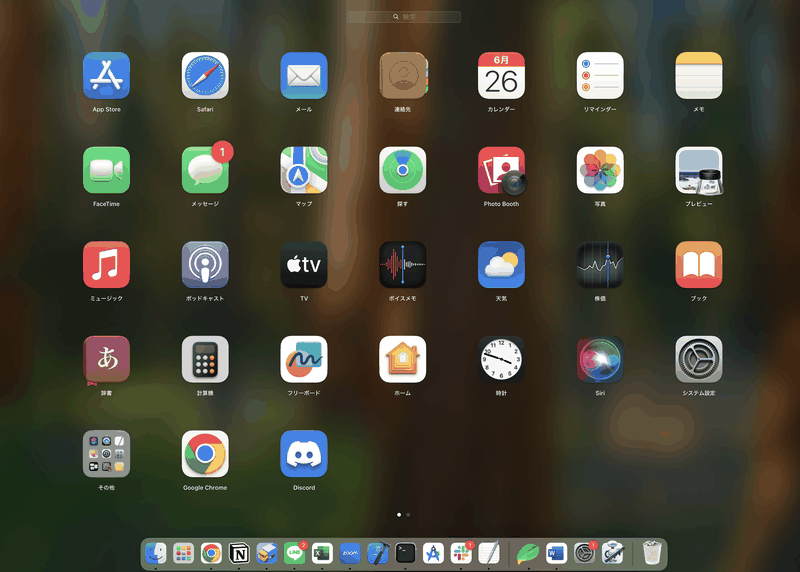

④Launchpadから起動して確認する

Dockにある銀色のロケット型アイコンをクリックします。Launchpadがフルスクリーンで表示されます。

表示されたアイコン一覧を左右にスワイプして、起動したいアプリを見つけます。名前がわかるときは上部の検索欄に入力すると素早く探せます。

目的のアプリアイコンをクリックします。ウィンドウが開けば正常に起動できています。

もしLaunchpadに起動したいアプリが見つからないときは、Spotlight検索で名前を入力すると素早く呼び出せます。

Safariから直接ダウンロードする方法

SafariならApp Storeを開かずに、公式サイトから直接最新のmacOSインストーラーを手に入れられます。ダウンロード中に通信が途切れても再開しやすく、ストレスなく導入作業を進められるのが嬉しいポイントです。

- 公式ページに直アクセス:AppleのWebサイトにあるインストーラーダウンロードリンクを使えばOK

- 中断からの再開がラク:ダウンロードが途中で止まってもSafariの再開機能で安心

- 複数バージョンの管理に便利:過去バージョンもまとめて取得すればテスト環境がすぐ整う

①公式サイトを開く

Safariを開いて、アドレスバーにsupport.apple.com/macosを入力してアクセスします。

最新版のmacOSアップデート情報やダウンロードリンクがすぐに見つかります。

Apple IDでのサインインが求められたら、画面右上のサインインボタンから手続きを進めてください。

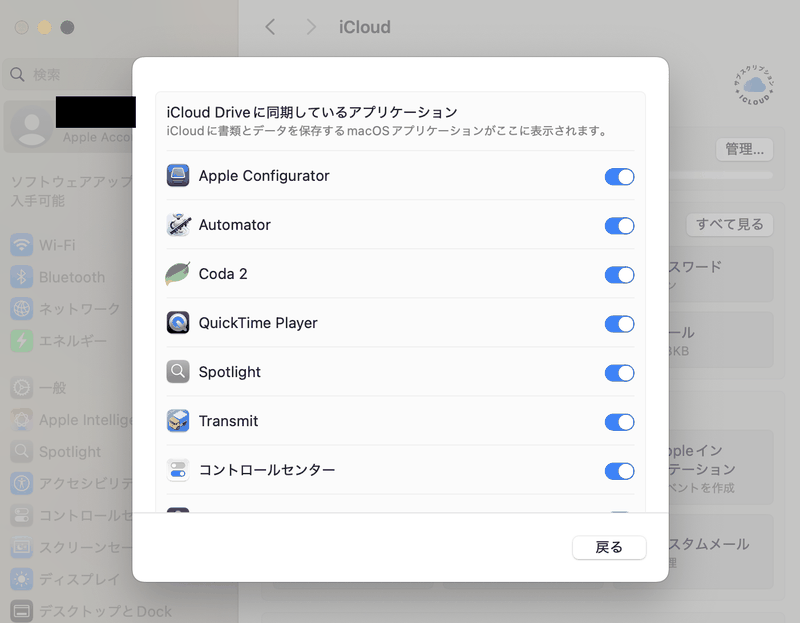

②macOS版を選んでダウンロードする

閲覧中のページにmacOS用のダウンロードリンクが並んでいるはずです。ここでは自分のMacに合った最新版を選ぶポイントをお伝えします。

Appleシリコン搭載MacかIntel Macかでインストーラーの種類が分かれるので、まずは左上のAppleアイコン→「このMacについて」を開いて、プロセッサ欄を確認してください。

- macOSの名称を見つけるダウンロードページから「macOS Sonoma(またはVentura)」と書かれた項目を探します。

- Appleシリコン/Intelを選ぶ先ほど確認したプロセッサに合わせて「Appleシリコン用」または「Intel用」をクリックします。

- ダウンロードを開始「ダウンロード」ボタンを押すとインストーラの取得が始まります。完了までに時間がかかる場合があるので、Wi-Fiの接続を確認しておきましょう。

インストーラのサイズは約12GBと大きめです。ダウンロード中は他の大容量通信を控えるとスムーズです。

③ダウンロードフォルダでdmgを開く

DockのFinderアイコンをクリックして、左サイドバーからダウンロードフォルダを選びます。

「〇〇.dmg」という名前のファイルを見つけたら、ダブルクリックしてインストーラーを起動します。

もしダブルクリックで反応しないときは、ファイルをControlキーを押しながらクリックして「開く」を選び、表示されるダイアログで許可しましょう。

④アプリをApplicationsへドラッグする

ダウンロードしたアプリのアイコンをクリックしたままFinderのApplicationsフォルダへドラッグしてください。

Applicationsフォルダ上でマウスボタンを離すと、自動でインストールが完了します。

macOS歴代一覧を活かした楽しい応用ワザ

歴代のmacOSをただ眺めるだけじゃもったいないですよね。お気に入りのバージョンにちなんだ壁紙をデスクトップスライドショーにしたり、ターミナルのプロファイルをバージョン名で分けたりすると、毎日の作業がちょっと楽しくなります。

| 応用ワザ | 活用シーン |

|---|---|

| デスクトップスライドショー設定 | 歴代macOSの公式壁紙を時間ごとに切り替えて、飽きないデスクトップにする |

| ターミナルプロファイル命名 | プロジェクトごとにmacOSバージョン名を付けて切り替えれば、開くたびに遊び心が感じられる |

| Automatorで自動バックアップ | 作業フォルダをOSごとに分けたバックアップフォルダに自動コピーして、トラブル時にも安心 |

| Alfredランチャー連携 | バージョンごとのサポートドキュメントやリリースノートをキーワード検索で即アクセス |

ParallelsDesktopで昔のmacOSを試してみる

Parallels Desktopを使うと、最新Macの中に昔のmacOSをまるごと立ち上げられます。実機に手を加えずにドラッグ&ドロップでインストーラを投入できるので、気軽に試せるのが嬉しいところです。

古いアプリの挙動チェックや懐かしのデスクトップデザインを楽しみたいときにもピッタリです。スナップショット機能で好きなタイミングに状態を保存できるため、何か問題が起きてもすぐに元どおりに戻せます。

プログラマー視点のコツとしては、仮想マシンに割り当てるメモリとCPUコアは実機の半分以下に抑えておくと、ホストの動作も安定します。共有フォルダを有効にしておくと、ファイルのやり取りがスムーズになります。

①Parallelsを起動する

②新規→macOSを選ぶ

③インストールアシスタントでバージョンを指定する

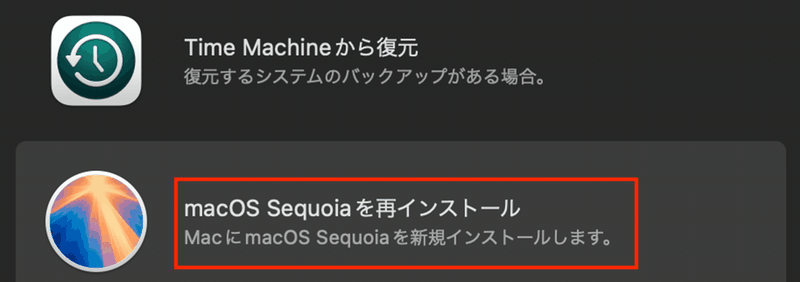

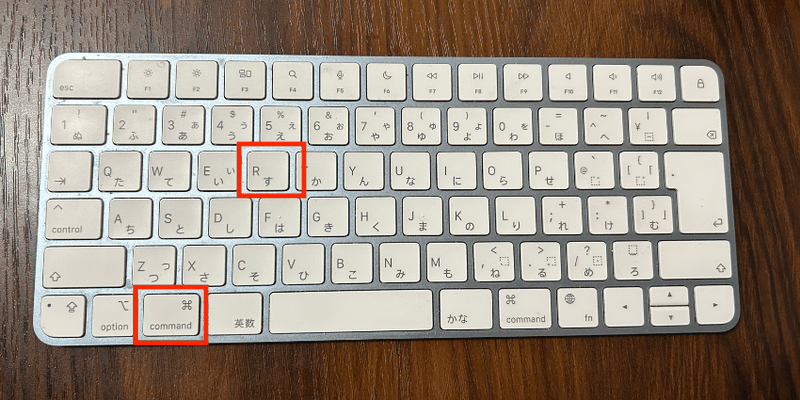

電源を入れたあと、すぐに⌘+Rキーを押し続けてリカバリーモードに入ります。読み込みが完了すると「macOSユーティリティ」画面が出るので「macOSを再インストール」を選びます。

インストーラが立ち上がったら、ウィンドウ上部のバージョン名の横にある▼をクリックします。そこに表示されるリストからインストールしたいmacOSのバージョンを選べます。

リストから目的のバージョンをクリックしたら「続ける」を押します。ネットワーク環境によってはダウンロードに時間がかかるので気楽に待ちましょう。

選んだバージョンがこのMacモデルでサポートされているか、事前にメーカーサイトなどで確認してください。

④仮想マシンを起動して操作する

仮想マシンはホストとリソースを分け合うため、メモリやディスク容量はホスト側を圧迫しない範囲で余裕を持たせて設定してください。

TimeMachineで旧バージョンにタイムトラベル

TimeMachineを使えば、システム全体を過去の状態に戻せるので、更新後に「前のmacOSが使いやすかったな」というときに安心です。TimeMachineバックアップなら、システムファイルだけでなくアプリや設定まですべて丸ごと復元できるのが頼もしいポイントです。トラブル時だけでなく、気軽に旧バージョンでの動作確認をしたいプログラマー作業にもぴったりです。バックアップが整っていれば、過去のスナップショットに“タイムトラベル”するように、いつでもワンクリックで前の環境に戻れます。これでOSアップデートに対するちょっとした不安も和らぎます。

①外付けディスクを接続する

Macの背面または側面にあるUSB-CやUSB-Aポートに外付けディスクのケーブルをしっかり差し込みます。

ケーブルが奥まで入っていないと認識しないことがあるので、軽く引っ張って緩みがないか確認してください。

ポート形状が合わないときはUSBハブや変換アダプタを使うと簡単に接続できます。

外付けディスクが回転中やデータ転送中は無理に抜かないように注意してください。

②TimeMachineをオンにする

③バックアップを選んで復元を押す

表示されたバックアップ一覧から、復元したい日時と容量を目安に該当するバックアップをクリックして選んでください。

一覧の中から、復元したいデータが含まれる日時のバックアップをクリックしてハイライト表示にします。

右下の復元ボタンをクリックすると、選んだバックアップから復元が始まります。

ネットワーク接続が不安定だと復元中に失敗することがあるため、Wi-Fiではなく有線LAN接続を使うと安心です。

④必要なファイルだけドラッグして取り出す

バックアップやディスクイメージをFinderで開いて、取り出したいファイルだけを選んでみましょう。⌘キーを押しながらクリックで複数選択ができます。

選び終わったら、目的のフォルダやデスクトップにドラッグ&ドロップするとコピー完了です。Shiftキーを使って範囲選択すると、同じ種類のファイルをまとめて引き出せます。

よくある質問

macOS Sequoiaにアップデートするにはどうすればいいですか?

- macOS Sequoiaにアップデートするにはどうすればいいですか?

システム設定のソフトウェア・アップデートを開いて表示されるSequoiaを選びます。手順に従うだけなのでかんたんです。アップデート前にTime Machineでバックアップを取っておくと、もしものときに安心ですよ。

自分のMacがSequoia対応機種かどうか確認する方法は?

- 自分のMacがSequoia対応機種かどうか確認する方法は?

画面左上のAppleメニューからこのMacについてを選び、モデル名と発売年をメモします。そのあとApple公式サイトの対応機種一覧ページと照らし合わせるだけで確認できます。

アップデート後に動きが重くなったときはどうしたらいいですか?

- アップデート後に動きが重くなったときはどうしたらいいですか?

まずセーフモードで起動してキャッシュをクリアしてみましょう。電源オン直後にShiftキーを押し続けるだけです。それでも解消しない場合はNVRAMリセットを試すと意外とすっきりします。

Windowsと操作が逆なのはどうすればいい?

Windowsで慣れた上下スクロールと逆に感じるのは、Macの自然なスクロールがオンになっているからです。システム環境設定→トラックパッド→スクロールとズームの「スクロール方向:自然」のチェックを外すと、Windowsと同じ操作感に近づきます。

CtrlキーとCommandキーの位置が違って戸惑う場合は、システム環境設定→キーボード→修飾キーから割り当てを入れ替えてみましょう。もっと自由にカスタマイズしたいときはKarabiner-Elementsを使うと、細かなキー設定ができます。

トラックパッドのジェスチャーが難しい?

トラックパッドのジェスチャーは最初、指の動かし方や指の本数を覚えるのがちょっと大変に感じるかもしれません。でも慣れてしまえば、画面の切り替えやウィンドウ操作が一瞬でできてとっても便利です。

使いやすくするにはシステム設定の「トラックパッド」からポインターの速さを自分好みに調整してみてください。さらに「タップでクリック」をオンにすると、押し込む動作を省略できるので軽やかな操作感になります。設定を変えたら軽くスクロールやスワイプを試してみて、指の動きを体に覚え込ませるのがおすすめです。

アップデート中に電源を切っても大丈夫?

アップデート中はシステムが大切なファイルを書き換えている真っ最中です。電源を切ると書き換え途中でデータがおかしくなることがあるため、できればシャットダウンや再起動は控えましょう。

もし長時間進行が止まっているように見えても裏で作業が続いていることが多いです。どうしても止まったまま動かない場合は30分ほど待ってから最終手段として強制再起動を検討してください。その後電源オンで自動的に再試行したりmacOS復旧(Command+R長押し)に入って修復ツールを使ったりすると安心です。

まとめ

これまで、macOSの歴代バージョンから自分の用途に合うものを見つける手順と、最新のSequoiaへのアップデート方法、初期設定のポイントをお伝えしてきました。

まずは最新OSに切り替えてApple Intelligence やiPhoneミラーリングなどの新機能を試してみてください。Stage ManagerやUniversal Controlを使いこなせば、プログラミングや資料作成ももっとスムーズになります。今回ご紹介したステップを活用して、Macライフを明るく楽しくスタートさせましょう。