Macのディスプレイ色が合わず、カラープロファイルのおすすめに迷い写真が黄ばんだ経験はありませんか。

長年の開発現場で磨いた色合わせのこつを生かし、失敗しないプロファイルの選定手順と内蔵キャリブレーション、さらに信頼できる共有データの導入方法まで、写真もコードも安心して扱える再現性の高い設定を丁寧に案内します。小さな色ズレも見逃さないテスト方法も添えました。

読み終えたらMacで設定を試すだけで画面の色がぱっと整い、作業効率と目の快適さを同時に手に入れられます。肩の力を抜き、紹介するステップを順に進めて理想の表示環境を作りましょう。

Macディスプレイで好みのカラープロファイルをえらぶやさしい手順

画面の色味がしっくりこないときは、カラープロファイルを変えるだけでサクッと調整できます。次の手順を順番に試せば、自分好みの色合いがすぐに見つかります。

- 標準プロファイルの切り替え:sRGBやDisplay P3を選んで、ウィンドウやアイコンの色がどう変わるか比べてみる。

- ディスプレイキャリブレータアシスタント利用:Mac標準の手順に沿って色温度やガンマ値を微調整してみる。

- 外部キャリブレーションツールで本格調整:Calibrite Display PlusやDatacolor Spyder X2を使うと、印刷物や写真編集用に精度高く合わせられる。

- MacBook Air専用カスタムプロファイル導入:有志が作ったLG/AUOパネル向けプロファイルを追加することで、Air特有の色むらを抑えられる。

システム設定から標準プロファイルをチョイス

システム設定から標準プロファイルを選ぶと、インストール作業なしで手軽にディスプレイの色味を整えられます。たとえばsRGBはウェブ制作や画面キャプチャで色ずれが少なく、Display P3は動画編集や写真編集で鮮やかな発色を活かせます。

- sRGB:ブラウザ表示との相性バツグンで、ウェブ制作やスクリーンショットにおすすめ。

- Display P3:広い色域を活かせるので、動画編集やRAW現像で色鮮やかな仕上がりに。

- Adobe RGB:印刷物に近い色再現をしたいときに適していて、DTP作業で重宝。

プログラマー目線のコツとしては、コーディング中に見た色味と実際のブラウザ表示をできるだけ一致させたいならsRGBを、UIデザインや画像編集でより豊かな色合いを確認したいならDisplay P3を選ぶと失敗が減ります。

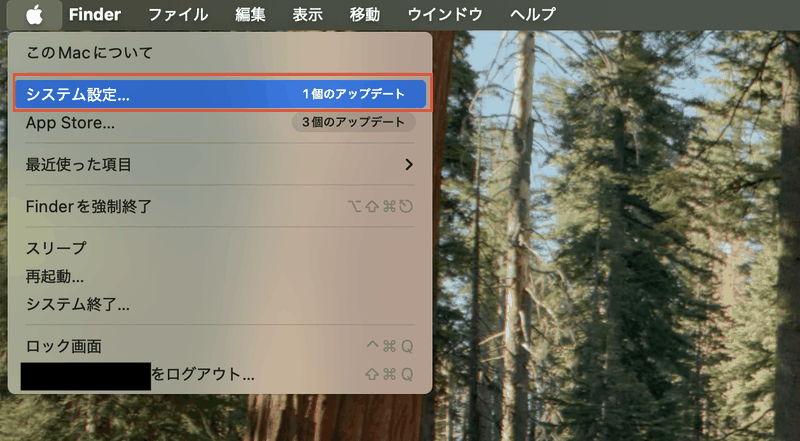

①Appleメニューをクリック

画面左上のリンゴマークにカーソルを合わせて、優しくクリックします。外付けディスプレイを使っているときは、必ず内蔵ディスプレイのメニューを操作するように気をつけてください。

②システム設定を開く

Appleメニューは常に画面左上にあるので、クリックする位置を迷わないようにしてください。

③ディスプレイを選ぶ

色を忠実に再現するにはIPSパネル採用のモデルが安心です。プログラマー視点で失敗しないディスプレイ選びのポイントをまとめました。

- 色域:Display P3対応だと今後の動画やPhotoアプリとも相性抜群です。

- 解像度:画面スペース重視なら4KやWQHDを選ぶとウィンドウがたくさん並べられます。

- 接続端子:USB-C給電と映像伝送を同時にこなすモデルは机がすっきり。

- ハードウェアキャリブレーション:専用ツールで再調整すると色ズレを最小限にできます。

- スタンド調整:高さ・チルト・ピボット機能があると長時間コードを書くときに楽です。

④カラープロファイルをクリック

一覧に表示されたプロファイル名をクリックすると、すぐに色味が切り替わります。好みの発色を探すときは、あらかじめ用意したテスト画像をデスクトップに置いておくと比較しやすいです。

⑤リストから好みを選んで完了

ディスプレイのカラープロファイル一覧が並んだら、気になるものをクリックしてみてください。選ぶとすぐに画面の色合いが変わるので、写真やデザインを表示したまま好みの色味を探しましょう。しっくりきたらウィンドウを閉じるだけで設定が保存されます。

内蔵キャリブレータで画面を自分色にそろえる

Macに最初から入っている「ディスプレイキャリブレータアシスタント」は、面倒な外部機器なしで画面の色味をサクッと自分好みに整えたいときにぴったりです。

この機能を使うと、色の濃さ(ガンマ値)や白っぽさの度合い(色温度)を自分の目で確認しながら調整できます。編集作業中の色ズレが気になるときや、長時間のコーディングで目に優しい画面にしたいときに重宝します。

特別なテクニックは不要で、指示に沿ってスライダーを動かすだけなので、初めてでも迷わずに進められます。あとでプリントと合わせるときにも、だいたいここからスタートすればしっくりくる画面作りが叶います。

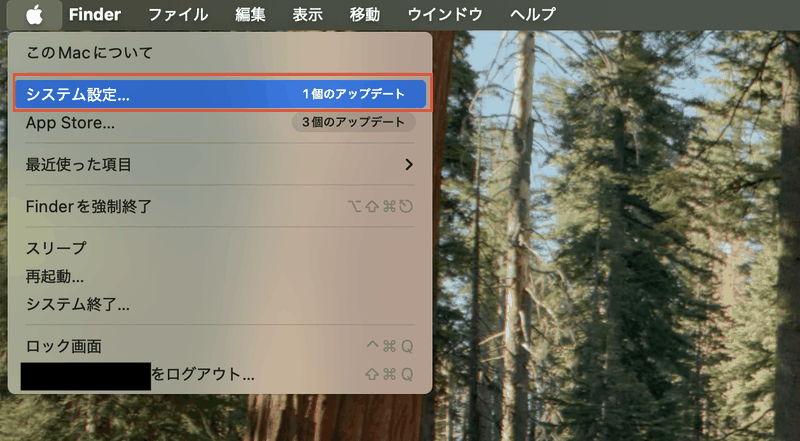

①Appleメニューをクリック

画面左上にあるリンゴマーク(Appleロゴ)をクリックしてください。macOS Sonomaでも同じ場所にあります。

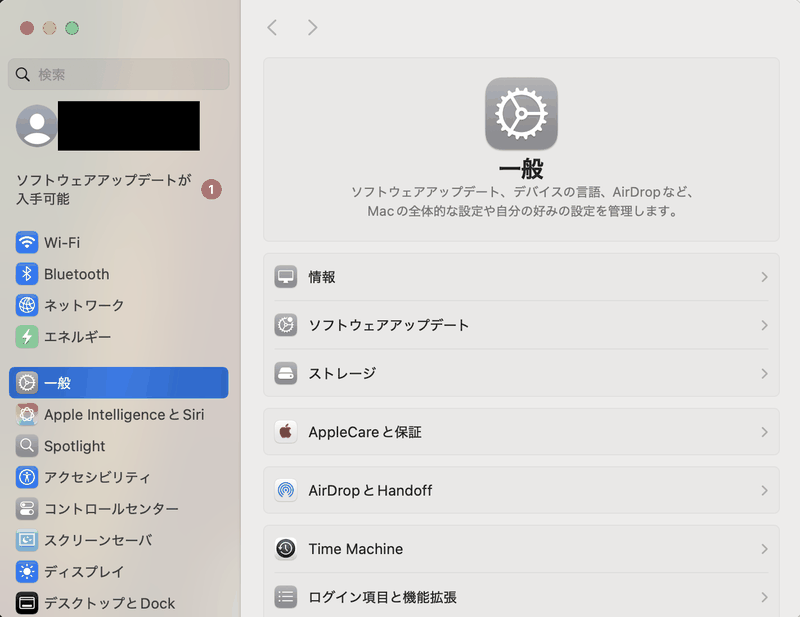

②システム設定を開く

macOS Monterey以前は「システム環境設定」と表示されるので慌てずに探しましょう。

③ディスプレイを選ぶ

使用シーンや作業内容に合うディスプレイを選ぶコツを紹介します。色編集や動画制作など色精度が求められる場合と、Webブラウジング中心の一般用途では必要な性能が変わります。

- 色域:Display P3をカバーしているとApple製品との相性がいいです。

- キャリブレーション対応:ハードウェアキャリブレーション対応モデルなら安定した色再現が得られます。

- 接続端子:MacBookならThunderbolt 3/USB-Cが直結できると手間が減ります。

- 解像度とサイズ:文字のにじみを抑えたいなら4K以上、作業スペース重視なら27インチ前後がおすすめです。

- 輝度と均一性:高輝度かつ色ムラの少ないモデルを選ぶとキャリブレーション時に安定します。

同じ型番でも個体差で色ムラやバックライトのにじみが出ることがあります。可能なら店頭で実物を確認してみてください。

④カラープロファイルでカスタマイズをクリック

システム設定のディスプレイ画面でカラープロファイルリストを開いたあと、右下にあるカスタマイズをクリックしてください。

クリックするとディスプレイキャリブレータアシスタントが立ち上がり、色温度やガンマなどの調整項目が並びます。

調整前に画面の輝度を通常使用時に戻しておくと、あとで色味を確認しやすくなります。

⑤アシスタントの指示に沿って調整

キャリブレータアシスタントが表示する模様に合わせて、色温度やガンマのスライダーを動かします。画面に出る灰色がアシスタントの見本と同じように見えるまで、ゆっくり動かしてみてください。

調整中はコードエディタを開いたままにしておくと、実際の開発画面で色味の違いを確かめられて便利です。

⑥新しいプロファイルに名前を付けて保存

ポップアップが表示されたら、プロファイル名欄に分かりやすい名前を入力してください。日付や用途(写真編集・動画視聴など)を追加すると後から探しやすくなります。

入力が終わったら右下の保存ボタンをクリックします。これで設定したキャリブレーション結果が新しいプロファイルとしてストックされ、いつでも切り替え可能になります。

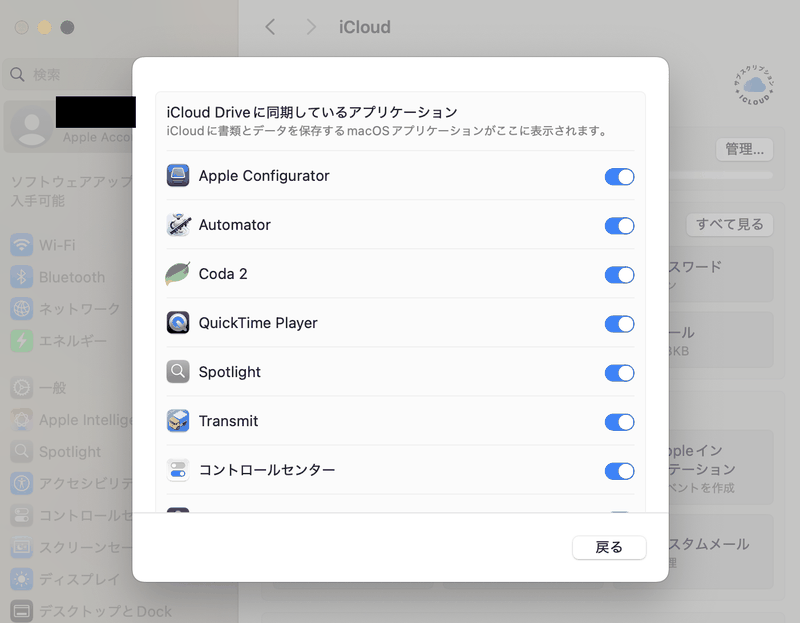

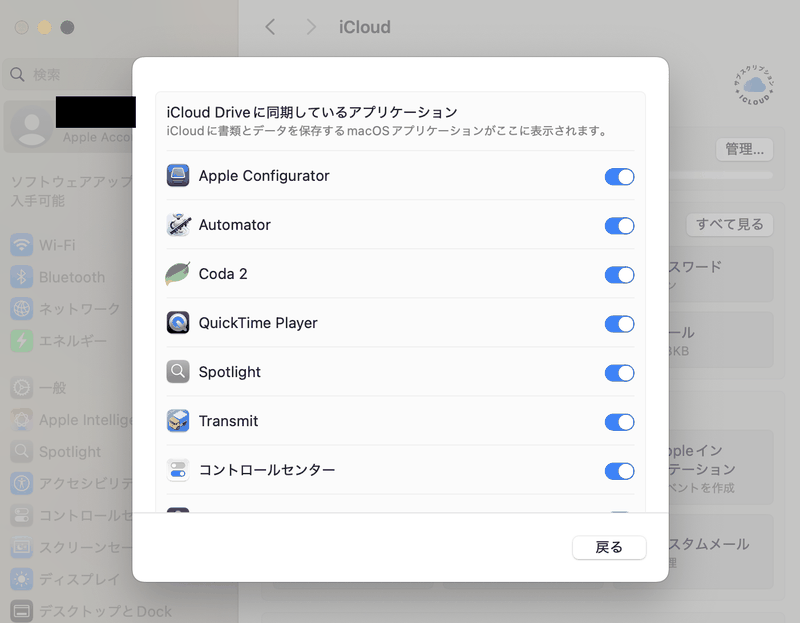

Webから共有プロファイルをとり込む

Web上で同じモデルの液晶パネル向けプロファイルを手に入れることができます。キャリブレーション機器がなくても、パネルごとのクセをおさえた色味に近づけられる点が魅力です。

手順はとてもシンプルで、ダウンロードしたプロファイルを「ライブラリ>ColorSync>Profiles>Displays」に入れるだけです。慣れないうちは配布元の説明をしっかり読んで、信頼できるファイルを選ぶと安心です。

①信頼できるサイトでプロファイルをダウンロード

Safariを開いて「Mac カラープロファイル ダウンロード」と入力し、Apple公式や写真関連で評価の高いサイトを選びます。

対象のMacモデル名を確認し、「.icc」または「.icm」ファイルをクリックしてダウンロードフォルダに保存します。

②ダウンロードフォルダを開く

Finderを開いて、左サイドバーの「ダウンロード」をクリックします。もしサイドバーに表示されていない場合は、メニューバーの「表示」から「サイドバーを表示」を選ぶと見つかりやすくなります。

③プロファイルをダブルクリックしてインストール

ダウンロードした.iccファイルをFinderで見つけてダブルクリックしてください。

自動的にColorSyncユーティリティが起動し、「このカラープロファイルをインストールしますか?」というダイアログが表示されますので続けるをクリックします。

「インストールが完了しました」というメッセージが出たらOKを押して閉じてください。

④システム設定のディスプレイで選択

画面左上のAppleメニューをクリックして「システム設定」を開き、サイドバーから「ディスプレイ」を選びます。

「カラープロファイル」のプルダウンをクリックし、先ほど追加したプロファイル名を見つけてクリックします。

選択後、数秒待って画面の色味が変わるのを確認すれば完了です。

色が決まったらもっと快適!カラープロファイル活用アイデア

カラープロファイルを整えたら、こんな場面で活かしてみてください。毎日の作業がもっと快適になりますよ。

| 活用アイデア | 快適ポイント |

|---|---|

| 写真編集 | 仕上がりの色味が安定して、意図した通りの仕上げがしやすくなります。 |

| 動画視聴 | 暗いシーンでもつぶれずに描写され、映画や映像作品を目で楽しめます。 |

| コーディング時の配色チェック | サイトのカラーパレットが画面通りに見えるので、デザインミスを防げます。 |

| プレゼン資料の色統一 | モニター同士の色差がなくなり、複数人への共有でも安心です。 |

| 長時間作業 | 目にやさしい色温度設定で、疲れ目を軽減できます。 |

外部モニターと色をそろえて作業をスムーズに

外部モニターをつなぐと、作業中に色味のズレを感じることがあります。特に写真や動画編集では、内蔵ディスプレイとモニターの色が違うと仕上がりに影響が出やすいです。

macOSの「システム設定」→「ディスプレイ」→「カラープロファイル」で、同じプロファイルを両方の画面に設定すると色の差がぐっと小さくなります。Display P3対応のモニターなら、MacBookの美しい発色をそのまま外部画面に活かせます。

さらに精度を高めたいときは、Calibrite Display PlusやSpyder X2 Ultraなどのキャリブレーションツールを使うと便利です。一度プロファイルを作成すれば、USB接続のモニターも含めて同じ色味で安定した作業環境が手に入ります。

また、両方の画面の輝度をそろえることもポイントです。明るさが違うだけで同じプロファイルを使っても見え方が変わるので、Waveformのグレースケールを表示して微調整してみてください。

ケーブルをつなぎディスプレイ設定を開く

Mac本体と外部ディスプレイをUSB-C(Thunderbolt)またはHDMIケーブルでしっかり接続します。電源がオフのディスプレイは、ケーブルをつないだあと電源ボタンを押してからMacをスリープ解除するとスムーズです。

接続が完了したら、画面左上のAppleメニューから「システム設定」を選び、サイドバーで「ディスプレイ」をクリックします。ここで外部ディスプレイが認識されているかを確認できます。

両方のモニターに同じプロファイルを適用

Appleメニューからシステム設定を開いて「ディスプレイ」を選びます。

ウィンドウ上部のモニター一覧で1台目をクリックし、カラープロファイルの一覧から希望のプロファイルを選択してください。

先ほどと同じ画面で2台目をクリックします。

再度カラープロファイルから同じ名前のプロファイルを選ぶことで、両方のモニターに統一した色味が反映されます。

差がある場合は個別にキャリブレーション

周囲の明るさを普段通りに整えてから、Appleメニュー>「システム設定」>「ディスプレイ」を開いてください。

「カラープロファイル」の「カスタマイズ」をクリックするとキャリブレータアシスタントが立ち上がります。画面の指示に従い、一画面ずつ順番に調整すると各パネルの差を埋めやすくなります。

作業が終わったら、プロファイル名にディスプレイ固有の型番や設置場所を入れておくと、あとで見分けやすくなります。

写真プリントの色ズレをへらす

写真をプリントするとパソコン画面の色とちょっと違うと感じることがあります。これはディスプレイが光を使って色を映しているのに対して、プリンターはインクの量で色を再現しているからです。

色ズレをへらすにはまず画面をきちんとキャリブレーションして、本来の色が表示されるように整えておくことが大切です。そのうえでプリンター専用のICCプロファイルを写真編集ソフトに読み込んでソフトプルーフ(画面上でプリント結果をシミュレーション)をおこない、実際のプリントに近い色味を確認しながら調整します。

編集ソフトのソフトプルーフで色味をほぼ決めたら、テストプリントで小さなサンプルを出してみてください。紙質やインクの発色を実際に確かめると、本番プリントで思わぬズレが起きにくくなります。

印刷用ICCプロファイルをダウンロード

お使いのプリンター型番とmacOS Sonoma対応のICCプロファイルを探すため、メーカーの公式ダウンロードページを開きます。URLを直接入力してもいいですし、検索エンジンで「メーカー名 プリンター 型番 ICC macOS Sonoma」と調べてもすぐ見つかります。

該当するモデルのページで「ICCプロファイル」または「Color Profile」を選択し、ダウンロードボタンをクリックします。大抵はZIP形式で届くのでデスクトップなどに保存してください。

ダウンロードしたZIPをダブルクリックで解凍します。中にある「.icc」ファイルをFinderで /ライブラリ/ColorSync/Profiles/Displays にドラッグ&ドロップしましょう。システム設定のディスプレイ→カラープロファイルで新しい名前が選べるようになります。

プレビューでソフトプルーフを確認

プレビューの印刷ダイアログから、ソフトプルーフを使うと、選んだプリントプロファイルでの仕上がりを画面上で確認できます。

確認したい写真やPDFをダブルクリックしてプレビューアプリに表示します。

メニューバーから「ファイル」→「プリント」を選ぶか、⌘+Pを押して印刷設定画面を呼び出します。

印刷ダイアログ左下の「詳細を表示」をクリックして、隠れているメニューを全部出します。

「カラーマッチング」メニューを「ColorSync」に切り替え、使いたいプリンタープロファイルを選びます。

ダイアログ左側のプレビュー画面で、選んだプロファイル反映後の色合いをチェックします。

画面上の色はあくまでも目安です。実際の印刷では用紙やインクの特性で色味が変わる場合があります。

必要なら写真を微調整して保存

写真アプリで対象の画像をダブルクリックし、右上の編集を選んでください。

右側に並ぶ調整ツールで露出・コントラスト・鮮やかさを動かし、目で確認しながら好みの色合いにしましょう。

編集が終わったらファイル>書き出す>未修正のオリジナルをエクスポートまたはJPEGとして書き出すを選び、Display P3かsRGBを指定して保存します。

書き出し時に色域を間違えると、他の環境で色味が変わることがあります。

コーディング中の目の疲れをやわらげる

コードを書き続けていると、どうしても目がしょぼしょぼしてきますよね。そんなときはMacのNight Shiftを活用すると、ディスプレイの色温度が暖色系にシフトして青い光がやわらぐので、画面を見続けても目が楽になります。

さらにエディタやターミナルをダークモードに切り替えると、文字と背景のコントラストが落ち着いて目の負担がグッと減ります。深夜にバグと格闘するときほど、暗めのテーマにしておくと長時間の集中がずっとラクになります。

ダークモードとナイトシフトを有効化

Appleメニューから「システム設定」を開いて「画面と明るさ」をクリックします。「外観モード」セクションでダークを選ぶと、すぐに画面全体が落ち着いた暗い配色に切り替わります。

同じく「システム設定」の「ディスプレイ」を開き「Night Shift」タブへ切り替えます。スケジュールを「日の入から日の出まで」または任意の時間で設定すると、夕方から自動的に暖色系に変わって目に優しいです。

背景色に合わせたカスタムプロファイルを作成

部屋の壁やデスクの背景色にディスプレイをぴったり合わせたいときは、白色点(ホワイトポイント)を背景色に合わせると見やすさがグッと上がります。

アプリケーションフォルダの「ユーティリティ」から「ColorSyncユーティリティ」を起動してください。

左サイドバー下部の「+」をクリックし「ディスプレイプロファイル」を選択します。

「色補正」タブで「カスタムホワイトポイント」をオンにし、使用中の背景色のRGB値を入力して「適用」をクリックします。

背景色のRGB値はスポイトツールなどで正確に測るとプロファイルがより精密になります。

明朝とゴシックを切り替えて視認性を確保

対象のアプリ(例:TextEditやメモ)を開き、メニューバーから「アプリ名」>環境設定を選びます。

フォント設定画面でHiragino Mincho ProN(明朝)とHiragino Gothic ProN(ゴシック)を切り替え、サンプルテキストを読んで視認性を確認します。

同じアプリでも書体によって文字の太さや行間が変わるので、見やすさを比べてから保存してください。

よくある質問

カラープロファイルって何?

- カラープロファイルって何?

ディスプレイやプリンターが色をどう見せるかを定義する設定です。プロファイルを合わせると、異なる機器でも同じ色味を再現しやすくなります。

sRGBとDisplay P3の違いは?

- sRGBとDisplay P3の違いは?

sRGBはウェブ向けの色域で、誰が見ても大きくズレにくいです。Display P3は色域が広く鮮やかな写真や動画編集に向いていますが、ウェブで見るとくすんで見えることがあります。

カスタムプロファイルって本当に必要?

- カスタムプロファイルって本当に必要?

趣味レベルなら標準で十分ですが、印刷物の色合わせや複数ディスプレイの統一をしたいときにはおすすめです。実際に自作のカスタムで写真がより本物っぽく見えるようになりました。

キャリブレーションツールはどう選べばいい?

- キャリブレーションツールはどう選べばいい?

動画編集ならDisplay Plus HL、写真メインならSpyder X2といったように、自分の用途に合う色域や使いやすさで選びます。持ち歩くなら小型、複数ディスプレイならマルチ対応がポイントです。

カラープロファイルを変えてもいつでも戻せる?

カラープロファイルを切り替えても、いつでも元に戻せます。macOSは標準で用意されたsRGBやDisplay P3などのプロファイルを削除せずに残しているので、「システム設定>ディスプレイ>カラープロファイル」から元のプロファイルを再選択すればすぐに復帰できます。

カスタムでプロファイルを作成した場合でも、一覧に残るので気軽に試せるのが嬉しいポイントです。万が一、自分で追加したプロファイルを消してしまっても、再度インポートすればいつもの色味を取り戻せます。

おすすめのプロファイルはsRGBとP3どちら?

色の世界をふんわり広げてくれるP3に対して、sRGBは画面に忠実な再現性が魅力です。どちらを選ぶかは、普段の作業内容に合わせるのがおすすめです。

sRGBはWebブラウザや一般的なモニターで最も広く使われるプロファイルです。動作も軽く、他の環境と色合わせしやすいので、フロントエンド開発や資料作成に向いています。

Display P3はApple製デバイスを中心に対応が進んでいる広色域プロファイルです。写真編集や動画編集で色の豊かさを活かしたいときにぴったりで、深みのある描写を楽しめます。

自分の手元で見る仕上がりを重視するならP3、他の人と同じ色でやり取りしたいならsRGBと、作業のゴールに合わせて軽やかに切り替えてみましょう。

キャリブレーションツールは高価でも買う価値ある?

確かにキャリブレーションツールは数万円〜数十万円と聞くとビックリしますよね。でも趣味で写真や動画を見るだけならMacのディスプレイキャリブレータアシスタントで十分です。

ただ印刷物やWebサイトでの色ズレを防ぎたいなら、Calibrite Display PlusやDatacolor Spyder X2を使うと驚くほど安定した色再現になります。最初は高く感じるかもしれませんが、微妙な色差に悩まされる時間とストレスを考えると、長い目で見れば買って間違いないですよ。

外部モニターごとに別のプロファイルを使っても大丈夫?

外部モニターはディスプレイごとに色の特性が異なるので、プロファイルを個別に設定しても大丈夫です。Macは接続されたモニターそれぞれを認識してプロファイルを割り当てられるので、色域の広い液晶にはDisplay P3ベースを、一般的なsRGBモニターにはsRGBベースを選ぶといった使い分けが簡単にできます。こうすることで、どの画面を見ても自然で美しい色合いを維持できます。

注意点:新しくモニターを接続したときやケーブルを差し替えたときは、プロファイルが正しく選ばれているかもう一度チェックしましょう。

設定を共有したいときはどうすればいい?

自分が作成したカラープロファイルはファイルとして扱えるので、AirDropやメールで渡すと簡単に共有できます。

Finderの移動メニューで「フォルダへ移動…」を選び、/ライブラリ/ColorSync/Profiles/Displaysと入力して開いてください。

拡張子が.iccまたは.icmのファイルを右クリックしてAirDropを選ぶか、メールに添付して送りましょう。

受け取ったプロファイルを同じフォルダ(/ライブラリ/ColorSync/Profiles/Displays)にドラッグ&ドロップすれば準備完了です。

システム全体に適用するには管理者権限が必要になることがあります。

まとめ

まずは「システム設定」→「ディスプレイ」→「カラープロファイル」からsRGBやDisplay P3を選んで、手持ちの環境に合ったベースを整えます。

続いてディスプレイキャリブレータアシスタントやCalibrite Display Plus HL、Spyder X2 Ultraといったツールでオリジナルのプロファイルを作成すると、色再現の精度がぐっと高まります。

とくにMacBook AirのLG/AUOパネル向けカスタムプロファイルを取り込んで、最後にキャリブレーションで色温度やガンマを微調整すれば、印刷物と色ずれしない快適な画面に仕上がります。

この記事の手順を順に進めるだけで、色のバラつきにもう悩まされません。さっそく設定を見直して、自分好みの美しい画面を楽しんでください。