Macの前で外部ディスプレイが映らず拡張作業が止まり、時計ばかり眺めていませんか。

長年の開発現場で培った知見を基に、外部モニターをつなぐ前準備からSidecarやAirPlayでのワイヤレス拡張、ターミナルで配置を一瞬で復元する裏ワザまで、初めてでも迷わない手順とコツをやさしくまとめました。ケーブル選びで失敗しやすいポイントや、リフレッシュレートを保つ設定も盛り込みました。

読み終えた頃には、複数画面が自然に並び、明日からの作業領域にゆとりが生まれます。肩の力を抜いて、まずは最初のステップから試してみてください。

実体験だから迷わないMacディスプレイ拡張のステップ

せっかくのMacをもっと快適に使いたいけど、画面が狭くてウィンドウを行ったり来たりすると疲れますよね。外部ディスプレイを増やすと作業効率がぐっと上がります。

画面拡張には大きく分けて3つの方法があるので、手順に沿って進めると迷わず設定できます。

- 有線で外部ディスプレイを接続:Thunderbolt/HDMIケーブルと対応アダプタを使って物理的につなげる

- サブディスプレイ化アプリを活用:iPadならSidecarまたはDuet DisplayでワイヤレスもしくはUSB接続

- 配置をコマンドで保存・呼び出し:displayplacerとBetterTouchToolを組み合わせてレイアウトを一発再現

外部モニターをケーブルでつなぐ

ケーブルでつなぐ方法は、コンセントのようにしっかりと映像を届けてくれるから、画質や表示の安定感を重視したいときにぴったりです。ポートにケーブルを差し込むだけなので、はじめてでも戸惑わずに接続できます。

こんなケースで選ぶといいでしょう。

- 映像がブレにくい:高画質モニターでもケーブル一本で安定した表示。

- 高解像度利用:4K・5Kなど大画面のポテンシャルをしっかり引き出せる。

- 遅延を抑えたい:動画編集やゲームプレイで、ほとんどラグを感じない。

- かんたん設定:ケーブル差し込み後は、システム設定で配置調整するだけ。

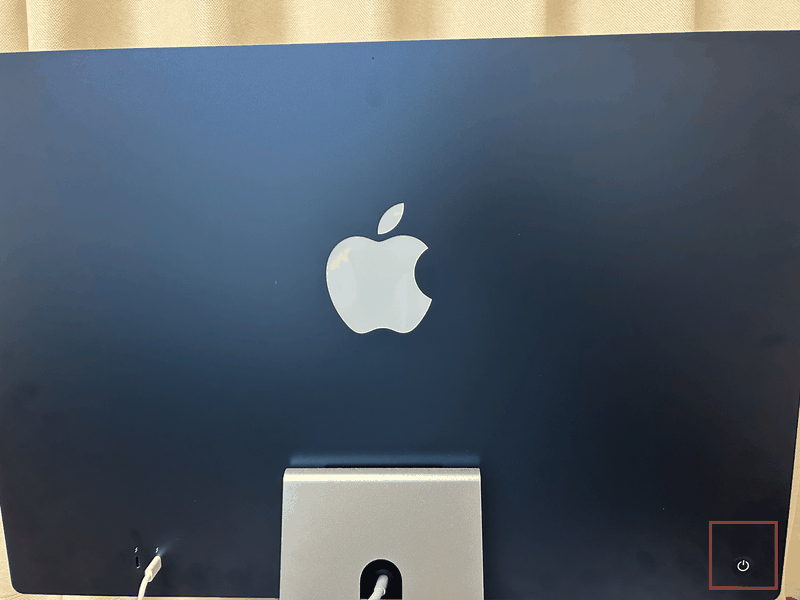

①Macとモニターを電源に入れる

モニターの電源ケーブルとMacの電源ケーブルがしっかりつながっているか確認してください。ケーブルは奥まで差し込むと安心です。

まずモニター本体の電源ボタンを押して、スタンバイランプや画面表示が出るまで待ちます。この順番で電源を入れると、Macが外部ディスプレイをすばやく認識しやすくなります。

次にMacの電源を入れます。ノートならキーボード右上のTouch IDボタン、デスクトップなら背面の電源スイッチを押してください。

もし画面が映らない場合は、モニター側の入力切替ボタンで接続しているケーブル(HDMIやDisplayPort)を選択してみてください。

②対応ケーブルを確認して両端に差しこむ

まずMacのポート形状(HDMI、Thunderbolt、USB-Cなど)をチェックします。

外部ディスプレイ側の入力端子に合うケーブルを用意してください。

形状が合わない場合は信頼できるメーカーの変換アダプタを準備します。

ケーブルの一端をMacにしっかり差しこみ、もう一端をディスプレイに固定するように差しこみます。

③システム設定のディスプレイを開く

画面左上のアップルマークをクリックし、システム設定を選びます。

左側のメニューからディスプレイをクリックすると接続中のディスプレイ一覧が表示されます。

④配置タブでモニターをドラッグして並べる

画面左上のリンゴマークをクリックして「システム設定」を選び、「ディスプレイ」を開きます。上部に並ぶ「配置」タブを押すと、モニターの配置画面に切り替わります。

青い四角いアイコンをクリックしたまま動かして、実際のモニター配置と同じ位置に合わせます。メニューバーを表示したい画面には、上部の白いバーをドラッグすると切り替わります。

⑤解像度を最適に合わせて完了

アップルメニューからシステム設定>ディスプレイを開きます。

「解像度」でスケーリングを選び、一覧から画面のシャープさと文字の大きさがちょうどいいものをクリックしてください。

Optionキーを押しながら「解像度をスケーリング」を選ぶとさらに細かい設定が出てくるので、好みに合わせて微調整すると文字がくっきり見えます。

注意 モニターによってはネイティブ解像度以外だと文字がぼやけやすいので、とくに外付けディスプレイは試してから長時間の作業に移ると安心です。

iPadをSidecarでサブディスプレイにする

MacとiPadが同じAppleIDでサインインしていれば、Sidecarを使うだけでiPadをワイヤレスのサブディスプレイにできます。ケーブルなしで画面を広げられるうえ、Apple Pencilで直接書き込みもできるので、デザイン作業や手書きメモにぴったりです。

使い始めるのはとてもかんたんです。macOS Monterey以降とiPadOS15以降を搭載した端末を用意し、MacのメニューバーからiPadを選ぶだけ。タッチバーに似たコントロールバーを表示してウィンドウ操作もスムーズにできるので、初めてでも迷わずに画面拡張を楽しめます。

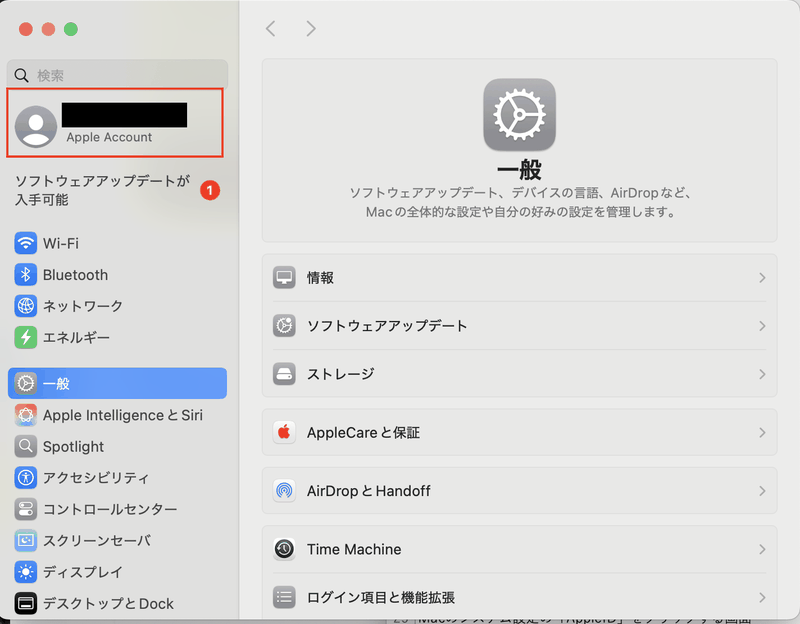

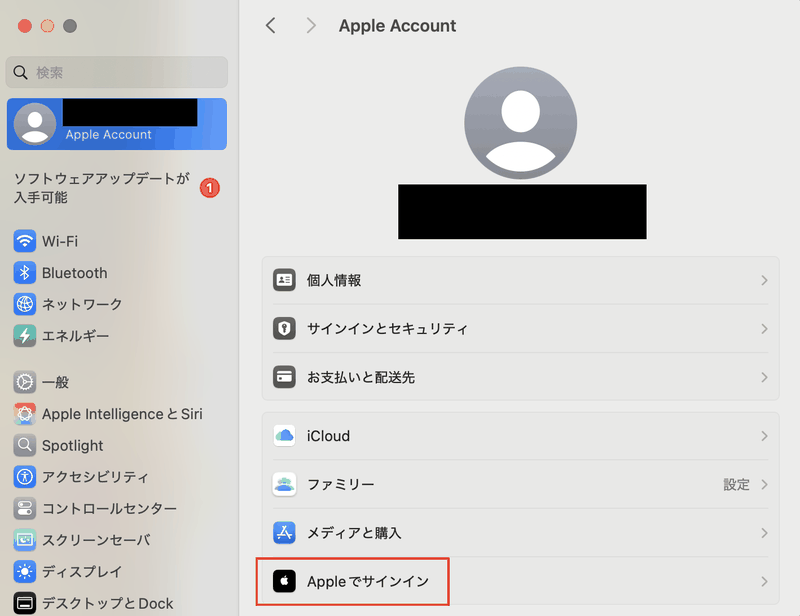

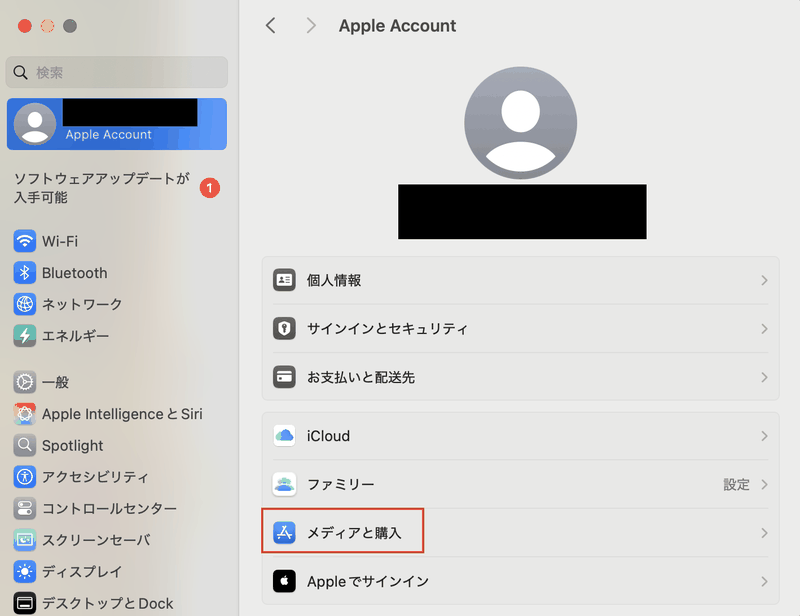

①MacとiPadを同じAppleIDでサインイン

画面左上のメニューからシステム設定を開いて、画面上部にある「Apple ID」をクリックします。案内に沿ってメールアドレスとパスワードを入力し、二段階認証のコードを求められたら届いた数字を入力します。

設定アプリを開いて、画面上部の自分の名前をタップします。サインインしていない場合は「サインイン」を選んで、Macと同じメールアドレスとパスワードを入力します。二段階認証のコードが届いたら入力してください。

同じApple IDでサインインすると、ユニバーサルコントロールやAirPlayで画面共有がすぐに使えるようになります。

②Wi-FiとBluetoothをオンにする

画面右上のメニューバーから四つの小さいアイコンが並んだコントロールセンターをクリックして開きます。

コントロールセンター内のWi-FiとBluetoothそれぞれのトグルをクリックしてオンにします。Wi-Fiはネットワークリストから接続先を選ぶとすぐにつながります。

Wi-Fiのパスワード入力が求められたら、あらかじめ控えておいたパスワードを正確に入力しましょう。

③コントロールセンターの画面ミラーリングをクリック

画面右上のコントロールセンターアイコンをクリックしてメニューを開きます。

表示された項目から画面ミラーリングをクリックしてください。

接続先に表示されるディスプレイ名を選ぶと、Macの画面が自動で外部ディスプレイにも映し出されます。

④接続したいiPadを選ぶ

以下のいずれかの方法で、接続するiPadを選びます。

- コントロールセンターを開き、画面ミラーリングアイコンをクリックして表示されたiPadの名前を選ぶ

- システム設定のディスプレイ設定画面で「ディスプレイを追加」をクリックし、リストからiPadの名前を選ぶ

iPadはWi-FiとBluetoothをオンにし、ロック解除した状態にしてください

⑤表示を拡張に切り替える

Appleメニューからシステム設定を開き、サイドバーでディスプレイを選びます。接続中の外部ディスプレイが並んで見えるアレンジ画面が表示されたら、画面下のミラーリングをオフに切り替えます。これでMacの表示が拡張され、ウィンドウを自由に別の画面へ移動できるようになります。

iPhoneやiPadをDuetDisplayでUSB接続

iPhoneやiPadをMacのサブディスプレイにできるDuetDisplayは、USBケーブルをつなぐだけで動作します。Wi-Fiの不安定さに悩まされずに、画面をスムーズに拡張できるのがうれしいポイントです。

- USB接続で遅延がほとんどなく快適に使える

- Mac・iOSともに専用アプリを入れるだけの手軽さ

- タッチ操作にも対応してマウス代わりに活用できる

モバイル環境やカフェ作業でも、ケーブル一本でサブディスプレイを持ち歩けるので、限られたスペースでの作業がぐっと快適になります。

①MacにDuetアプリをインストール

公式サイトからMac用インストーラーをダウンロードします。

ダウンロードした「DuetDisplay.dmg」をダブルクリックしてマウントし、表示されたアイコンを「アプリケーション」フォルダにドラッグ&ドロップします。

「アプリケーション」フォルダからDuet Displayを起動し、画面録画と入力監視の許可を求められたらシステム環境設定で許可します。

インストール後にMacを再起動またはログアウト&ログインして、Duet Displayが正常に動作することを確認します。

②iOSデバイスにもDuetアプリを入れる

続いてiPhoneやiPadにもDuet Displayをインストールしましょう。画面を拡張するにはMacとiOS両方にアプリが必要です。

ホーム画面からApp Storeのアイコンをタップしてください。

画面下部の検索タブを選び、上部の入力欄にDuet Displayと入力します。

Duet Displayのアプリ画面で入手をタップし、Face IDやApple IDの認証を済ませると自動でダウンロードが始まります。

インストール後にアイコンをタップし、同じApple IDかDuetアカウントでサインインしてください。

インストール中はWi-Fi環境やモバイル回線の速度が影響するので、速い回線で行うとスムーズです。

③LightningまたはUSB-Cで接続

MacのUSB-Cポート(またはThunderbolt 3ポート)とiPad側の端子に合うケーブルを用意します。USB-C同士ならUSB-Cケーブルを、Lightning端子が残るiPadなら純正Lightningケーブルを選んでください。ポートの形を確認しながら、ケーブルのコネクタをそっと差し込んで奥までしっかり挿します。

非純正ケーブルだと給電や映像転送が途中で途切れやすいことがあります。安定した動作にはアップル純正ケーブルを使うことをおすすめします。

④Macアプリを起動して接続を許可

ディスプレイ拡張アプリ(例:Duet DisplayやSidecar)をMacで起動します。初回は接続を求めるダイアログが表示されるので、「許可」をクリックしてください。

システム設定>プライバシーとセキュリティ>画面収録を開き、起動中のアプリ名にチェックを入れます。変更後はアプリを再起動してください。

画面収録の許可がないと外部画面が真っ黒になるので注意してください。

⑤解像度とフレームレートを選ぶ

メニューからシステム設定を開き、サイドバーでディスプレイを選びます。スケーリングを「標準表示」か「より大きなテキスト」などから選ぶと、見やすいサイズに切り替わります。

同じ画面で「詳細を表示」をクリックし、サポートしているリフレッシュレート(60Hzや120Hz)が一覧に出ます。滑らかさを優先したいなら数値の大きいものを選択してください。

高解像度にすると文字やアイコンが小さくなるので、目が疲れやすい場合はスケーリングを下げたり、アクセシビリティのズーム機能を活用しましょう。

AirPlayでテレビや別Macにワイヤレス拡張

テレビやもう一台のMacをサブディスプレイにしたいときは、ケーブル不要で拡張できるAirPlayが頼れる相棒になります。

対応機種同士が同じWi-Fiに接続されていれば、メニューバーから「画面ミラーリング」を開き、AirPlay対象を選ぶだけでワイヤレス拡張がスタートします。サクッと設定できるから、配線のわずらわしさが一切ありません。

プレゼンや動画鑑賞、複数のウィンドウをゆったり並べたいクリエイティブ作業など、ケーブルを引けない場所や移動が多いシーンで大活躍します。ただし、動きの速いゲームにはわずかな遅延が気になることもあるので、静止画中心の活用がおすすめです。

①同じWi-Fiに接続する

画面拡張に使うMacとiPadを同じWi-Fiにつなぎます。

まずMacのメニューバー右上にあるWi-Fiアイコンをクリックし、利用したいネットワーク名を選んで接続してください。

つぎにiPadの設定アプリを開き「Wi-Fi」をタップ。先ほどのネットワーク名を選んでパスワードを入力します。

どちらも同じSSIDになっているか再度確認しましょう。

2.4GHzと5GHzの両方がある場合は、両デバイスを同じ周波数帯に合わせると安定しやすいです。

②メニューバーのコントロールセンターを開く

画面右上のコントロールセンターアイコン(重なった2本のトグルスイッチ風)をクリックします。

クリックするとWi-Fiやサウンドなどのスイッチが並んだパネルが開きます。

macOS Big Surより前のバージョンにはコントロールセンターがありません。

③画面ミラーリングをクリック

メニューバーのコントロールセンターアイコンをクリックし、表示されたメニューで画面ミラーリングを選択します。

接続先のデバイス一覧が表示されるので、使いたいiPadやApple TVの名前をクリックしてください。

一覧に希望の端末がないときは、両方の機器が同じWi-Fiにつながっているか、Apple IDでサインインしているかを確認してください。

④ターゲットデバイスを選ぶ

ディスプレイ名が似ているときは、モニタの設定画面で「識別番号を表示」をオンにすると選びやすくなります。

⑤拡張表示をオンにする

画面左上のAppleメニューから「システム設定」を開き、「ディスプレイ」をクリックします。

接続した外部ディスプレイのアイコンを選び、表示された設定項目から「ミラーリングオフ」または「拡張ディスプレイとして使用」のスイッチをオンにしてください。

この操作でメイン画面と外部画面が別々のデスクトップとして使えるようになります。

モデルによっては表示名が少し違うことがあるので、「ミラーリングオフ」や「拡張として使用」の言葉を探してみてください。

displayplacerで配置を一発復元

外部ディスプレイをつないだり外したりで配置がバラバラになるのはちょっとしたストレスですよね。displayplacerなら今のモニター配置をそのままコマンドとして保存しておいて、あとからパッと呼び戻せます。

シンプルなコマンド一行で解像度や位置、回転まで再現できるので、接続するたびシステム設定を開かなくても大丈夫です。キーボードショートカットと組み合わせれば、作業スペースが一瞬で元通りになります。

①Homebrewでdisplayplacerをインストール

②現在の配置をターミナルでsave

③スクリプトとして保存

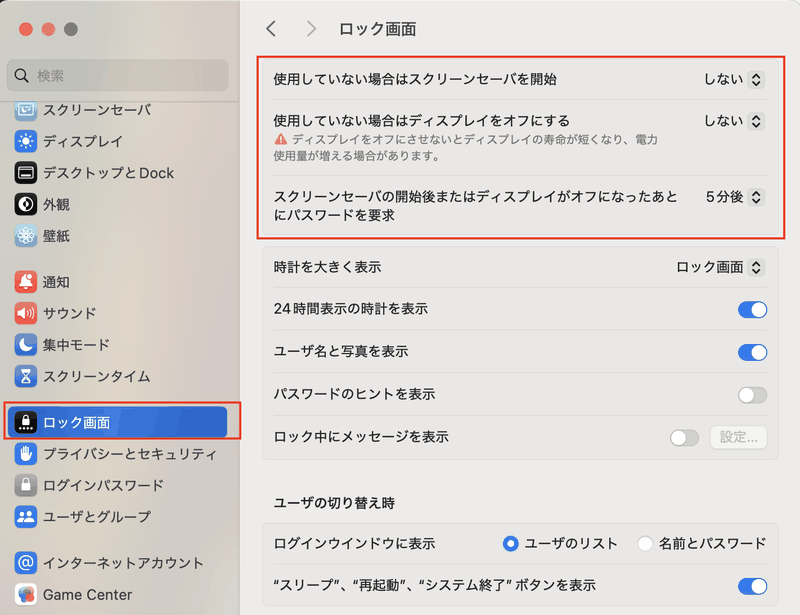

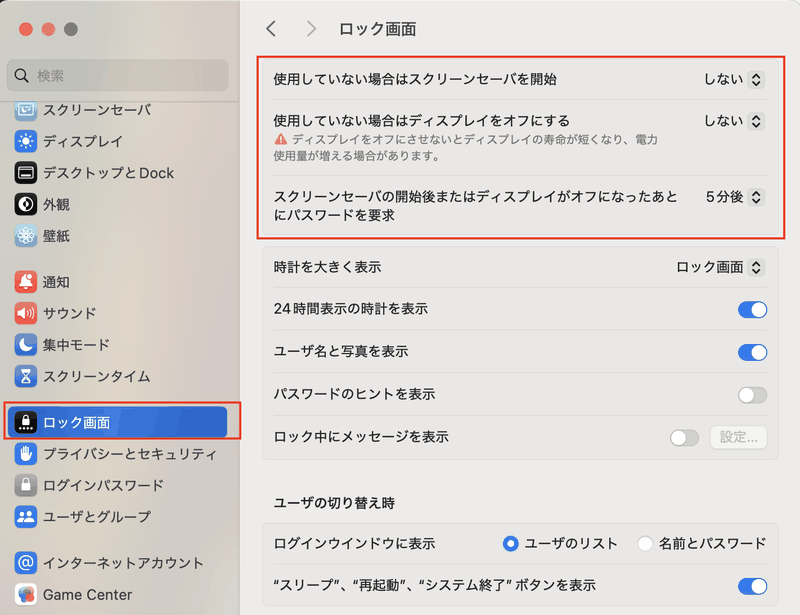

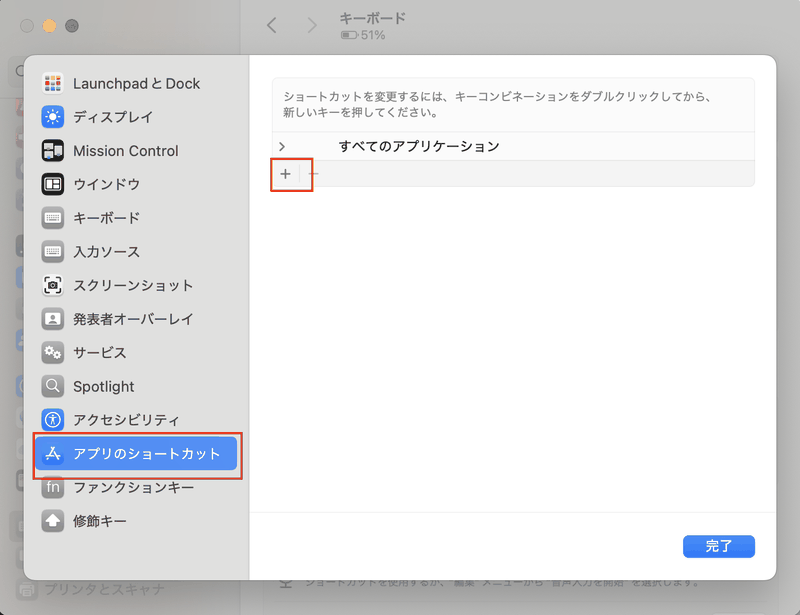

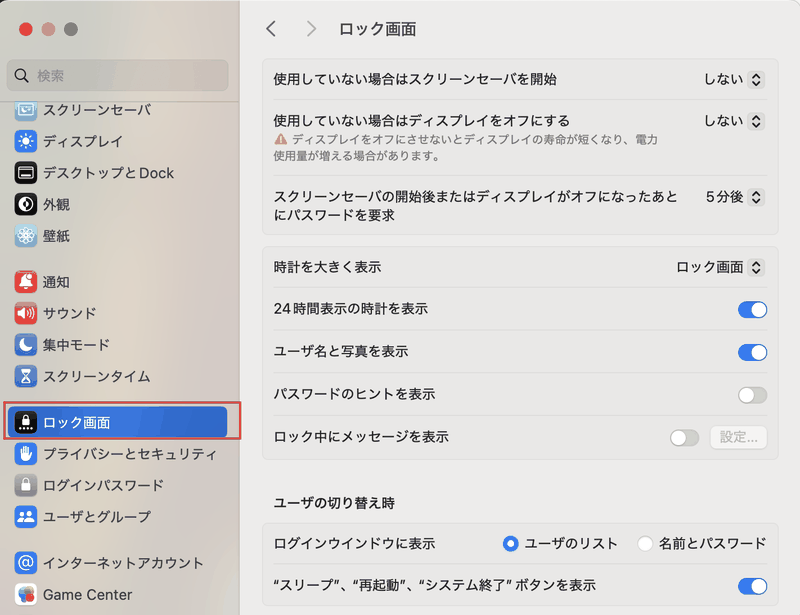

④ショートカットキーに割り当て

メニューバーのアイコンまたはアプリケーションフォルダからBetterTouchToolを開いて、左側のKeyboardタブをクリックします。

右下の「+Add New Shortcut or Key Sequence」を押して、好みのキー組み合わせを入力してください。

Actions欄から「Execute Shell Script / Task」を選び、さらに「Run Shell Script with …」をクリックします。

表示されるスクリプト入力欄に、先ほど「displayplacer list」から保存したコマンドを貼り付けます。

displayplacer "id:xxxxx res:1920x1080 origin:(0,0) ..."

ウィンドウを閉じてから割り当てたショートカットを押し、ディスプレイ配置が切り替われば完了です。

⑤ワンクリックで配置を呼び戻す

一度記憶させたディスプレイ設定はコマンドひとつで呼び戻せます。以下の手順で準備しましょう。

ターミナルを開いて以下を実行し、~/.zshrcにエイリアスを追加します。displayplacer restoreのあとには先ほどコピーした配置コマンドを貼り付けてください。

echo 'alias recallDisp="displayplacer restore ここに保存したコマンド"' >> ~/.zshrc

追加後はsource ~/.zshrcで反映します。

BetterTouchToolを起動し、「Keyboard」もしくは「Touch Bar」セクションで新規アクションを作成します。

- トリガーに好きなキーやボタンを割り当てる

- アクションに「Execute Shell Script / Task」を選び、先ほど登録した

recallDispを入力 - 保存するとワンクリックで配置を呼び戻せるようになります

ディスプレイ拡張で広がるワクワク応用アイデア

| 応用アイデア | メリット |

|---|---|

| コードとプレビュー同時表示 | 編集効率が大幅にアップ |

| リアルタイムログ画面配置 | エラー原因をすばやく把握 |

| ビデオ会議+メモ分割 | 重要情報を聞き逃さない |

| 動画編集タイムライン独立 | プレビュー操作が快適 |

| iPadをサブディスプレイ活用 | 資料やツールを手元で確認 |

ディスプレイ拡張を使うとこんなワクワク応用が楽しめます。それぞれのアイデアを試して、自分にぴったりの作業スタイルを見つけてみてください。

ウィンドウ配置をMissionControlで瞬時に切り替える

Macに標準で備わるMissionControlを使うと、追加ソフトなしでウィンドウの配置をサクッと切り替えられます。トラックパッドの3本指スワイプやControl+↑キーで全画面表示中のウィンドウやスペースを俯瞰できるので、よく使うアプリを別スペースにまとめておけばワンクリックでレイアウトを再現できます。必要に応じてアプリごとにスペースを割り当てておけば、外部ディスプレイなしの環境でも画面がごちゃつかずに快適です。

ホットコーナーにMissionControlをセットする

画面左上のAppleメニューからシステム設定を選んで開きます。SpotlightやDockの設定アイコンからもアクセスできます。

システム設定のサイドバーからMission Controlをクリックします。設定画面が表示されたら準備完了です。

Mission Control画面右下のホットコーナーをクリックします。どのコーナーに機能を割り当てるか選択可能です。

設定画面で任意のコーナーに「Mission Control」を選びます。完了したらOKをクリックしてウィンドウを閉じてください。

ホットコーナーはカーソルを動かすだけで作動するため、意図せず動くときは設定をオフにしておくと安心です。

デスクトップスペースごとにアプリを並べる

デスクトップスペースを使い分けると作業ごとのウィンドウが散らからず気持ちよく作業できます。ここではシステム標準の操作でスペースを増やし、アプリを思い通りに並べる手順を紹介します。

トラックパッドで3本指か4本指を上にスワイプしてMission Controlを開きます。画面上部にある「+」をクリックすると新しいデスクトップが作成されます。

Mission Controlを開いたまま、ウィンドウサムネイルを目的のデスクトップ上へドラッグします。離せばそのスペースにアプリが固定されます。

スペース間を素早く行き来するにはControl+→←キーを押します。これで切り替えが滑らかになり、整理した並びを活かせます。

Mission Controlでアプリを振り分けると、次に起動したときも同じスペースに開きます。再配置したいときは同じ手順でドラッグし直してください。

トラックパッドジェスチャーで切り替える

画面左上のAppleマークからシステム設定を開き、「トラックパッド」をクリックしてください。

「その他のジェスチャ」タブでフルスクリーンApp間をスワイプにチェックを入れてください。

ディスプレイ間を移動したいときは、トラックパッド上で3本指を左右にスワイプしてください。

MacBookクラムシェルモードでデスクをスッキリ

クラムシェルモードは、MacBookの画面を閉じた状態で外部ディスプレイやキーボード、マウスだけを使うスタイルです。作業中はノートPCをしまっておけるので、机の上がすっきり片付きます。

外部機器をUSB-Cハブ1本にまとめて電源とディスプレイ、キーボードなどをつなげば、ケーブル周りもシンプルに。実際に試してみると、余計なコードがなくなるぶん集中力もアップしました。

外部キーボードとマウスを接続する

外部キーボードやマウスを使うと長時間の作業がずっと楽になります。ワイヤレスも有線も簡単な手順でつながるので安心してください。

外部機器をペアリングモードに切り替えてから、Macのアップルメニュー→システム設定→Bluetoothを開きます。デバイス名が表示されたら「接続」をクリックするだけで準備完了です。

USBケーブルやレシーバーをMacのUSB-Cポートに差し込んでください。ケーブル直差しできない場合はUSBハブを使うとスッキリ配置できます。

Bluetooth機器は電池残量が少ないと途切れやすくなるので、定期的に充電または電池交換をしてください。

MacBookのフタを閉じる

外部ディスプレイ利用にはクラムシェルモードが便利です。まずMagSafeまたはUSB-Cケーブルで電源をつないで、BluetoothやUSB接続のキーボードとマウスを用意します。その状態でMacBookのフタをそっと閉じると、本体が自動で外部ディスプレイに出力を切り替えます。

外部モニターをメインに設定する

アップルメニューからシステム設定を開き、サイドバーでディスプレイをクリックしてください。外部モニターが一覧に表示されていることを確認します。

ディスプレイの一覧から外部モニターのアイコンを選ぶと、そのモニター専用の設定が表示されます。タイルの上部にあるタイトルバーが白くなるのを確認しましょう。

「メニューバーをこのディスプレイに表示」のチェックボックスをオンにするか、配置タブで白いバーをドラッグして外部モニター上に移動してください。これで外部モニターがメインになります。

外部モニターが認識されない場合はケーブル接続を再確認し、システム設定のディスプレイ画面で「ディスプレイを検出」を試してください。

色温度をNightShiftとf.luxで自動調整

長時間画面を見ていると目がチカチカしてしまうことありますよね。夕方から画面がギラギラしないように、Macには標準機能としてNightShiftがあります。設定で時間帯や色温度の強さをサクッと変えられるので、仕事終わりのまぶしさ対策にぴったりです。

「もう少し細かく色味をいじりたいな」というときは、プログラマー御用達のアプリf.luxがおすすめです。緯度や日時に合わせて自動で調整してくれるうえ、昼間は自然光に近い色、夜は暖かみのある色に切り替えてくれるので長時間作業でも目が楽になります。

NightShiftのスケジュールを設定する

画面左上のAppleメニューからシステム設定を選んで開きます。歯車アイコンが見つかりやすいです。

左サイドバーでディスプレイをクリックし、上部にあるタブからNightShiftを開きます。

スケジュールをカスタムにして、好みの開始時刻と終了時刻を入力します。〈日の入りから日の出まで〉も選べます。

f.luxをインストールして細かく調整する

公式サイトから最新バージョンのdmgをダウンロードしてください。

ダウンロードしたdmgを開き、f.luxをアプリフォルダにドラッグ&ドロップします。

ターミナル派なら以下のコマンドでHomebrew経由にするのもおすすめです。

brew install --cask fluxメニューバーのf.luxアイコンをクリックして「Preferences」を選択してください。

「Location」で現在地を設定すると日の出・日の入りに合わせた自動切り替えが可能になります。

「Color Temperature」スライダーをドラッグして昼間・夕方・夜のそれぞれの画面色を好みに合わせて調整しましょう。

特定のアプリで色変更をオフにしたいときは「Disable for…」から選ぶと、開発中の色検証が便利になります。

インストール後にシステム環境設定>セキュリティとプライバシー>アクセシビリティでf.luxを許可しないと自動切り替えが動作しない点に注意してください。

作業ごとに解像度プリセットを切り替える

作業に合わせて画面の見え方をパパッと切り替えたいときには、解像度のプリセットを使うと便利です。displayplacerというツールを使うと、好みの解像度や配置をひとつのコマンドにまとめて保存できます。ターミナルが苦手な方は、BetterTouchToolに登録してショートカットキーやDockからワンクリックで呼び出せるようにするとラクに切り替えられます。

こんな場面で活躍します:デザイン作業で細部をしっかり見たいとき、プログラミングでコードを広く表示したいとき、あるいは動画や資料を大きな画面で楽しみたいときなどです。あらかじめプリセットを用意しておくと、手間なく最適な画面に変えられて、作業効率がグッと上がります。

displayplacerで複数プリセットを保存する

displayplacerは現在のディスプレイ配置をそのままファイルに書き出せるので、仕事用や動画編集用など好きなだけプリセットを作れます。

今のディスプレイ配置を「work.sh」という名前で書き出します。

displayplacer list > ~/displayconfigs/work.sh別の配置に切り替えたあと、同じように「video.sh」として保存します。

displayplacer list > ~/displayconfigs/video.sh保存したスクリプトに実行権限を付けて、ワンクリックで呼び出せるようにします。

chmod +x ~/displayconfigs/*.shBetterTouchToolでアプリごとに呼び出す

BetterTouchToolを使うと、指定したアプリを起動したタイミングで自動的にディスプレイ配置を切り替えられます。頻繁に使うツールごとに最適な画面サイズや配置を呼び出せるので、作業のたびに手動で設定し直す手間がなくなります。

BetterTouchToolを開いてサイドバーの「アプリケーション」から設定したいアプリを選択し、右下の「+」ボタンで「アプリケーション起動時」のトリガーを追加します。

動作アクションで「Execute Shell Script / Task」を選び、以下のようにdisplayplacerコマンドを設定してください。

displayplacer "id:XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX res:2560x1440 scaling:off origin:(0,0)"

トリガータイプは「アプリケーション起動時」だけでなく「フォーカス時」も選べます。複数ウィンドウを切り替えるたびにレイアウトを整えたい場合に便利です。

よくある質問

- 外部ディスプレイがMacに認識されないときはどうすればいいですか?

まずはケーブルの接続をしっかり確認してください。ThunderboltやHDMIケーブルが奥まで差し込まれているか、アダプタを使っている場合は純正品かどうかをチェックします。それでも表示しないときは、システム設定のディスプレイ画面で「ディスプレイを検出」をクリックしてみてください。自分も社内会議で急に映らなくなったとき、この手順で一発復旧しました。

- USB-Cハブ経由でモニタをつなぐと画面がちらつくのはなぜですか?

ハブの帯域が足りないと映像信号が不安定になります。特に安価なハブだと内部チップがシングルチャンネルのものもあるので、映像用はThunderbolt対応かUSB4対応のハブを選ぶと安心です。自宅環境で安いハブを試したらちらつきが気になったので、Thunderboltドックに変えたら問題が解消しました。

- ディスプレイの配置が再起動のたびにずれる問題はどう防げますか?

displayplacerというコマンドラインツールで、自分好みの配置をスクリプトに保存しておくと復元が楽になります。BetterTouchToolと組み合わせてショートカットキーに登録すれば、再起動後でもワンクリックで元に戻せます。プログラマー仲間にも好評でした。

- iPadをMacのサブディスプレイにするときのおすすめ方法は?

純正のSidecarでもAirPlay接続が便利ですが、USB接続で遅延を抑えたいときはDuet Displayが役立ちます。インストールしてUSBでつなぐだけなのでセットアップも簡単です。自分も作業中のウィンドウ整理がはかどって助かりました。

ケーブルをつないでも映らないのはなぜ?

つないだのに画面が真っ黒のままだと焦りますよね。まずはケーブルとポートの組み合わせを見直してみましょう。MacのUSB-C(Thunderbolt 3/4)とHDMIを直接つなごうとしても信号が通りにくいことがあります。

その場合はUSB-C→HDMI変換アダプタやアクティブ/Dual-Mode DisplayPort対応ケーブルを使うと安定しやすいです。特に非純正品は動作が不安定なことがあるので、認証済みのものを選ぶと安心できます。

それでも映らない時は、システム環境設定>ディスプレイ>optionキーを押しながら表示される「ディスプレイを検出」ボタンをクリックしてみてください。ここで外部ディスプレイを再認識させることができます。

プログラマー視点のちょっとした裏ワザとして、displayplacerの–detectオプションを使うとターミナル上で接続状況を確認できますし、SMC(システム管理コントローラ)のリセットでハードウェアまわりの不具合が解消する場合もあります。

ドックを使うとリフレッシュレートが下がる?

Dockそのものを表示してもディスプレイのリフレッシュレートは変わりません。

ただし、ディスプレイを「ミラーリング」していると、接続している外部ディスプレイの最大リフレッシュレートが自動的に統一され、下位の値に合わせられることがあります。Mac本体と外部ディスプレイで設定を別々にできる「拡張デスクトップ」モードを使えば、Dockの操作を含めてもそれぞれの画面が持つリフレッシュレートをそのまま活かせます。

Sidecarが表示されないときのチェックポイントは?

Sidecarが表示されないときは、まず以下のポイントをひとつずつ確認してみましょう。

- OSバージョン:MacはmacOS Catalina以上、iPadはiPadOS 13以上にアップデートされているか確認してください。

- Apple IDの一致:MacとiPadが同じApple IDでサインインしているかをチェックしましょう。

- 接続方式:ワイヤレスの場合はWi-FiをONにして両端末を近づけ、USB接続ならケーブルの抜き差しを試してみてください。

- BluetoothとHandoff:両方ともシステム環境設定から有効になっているか確認してください。

- iPadの状態:スリープ解除してホーム画面を表示した状態であることを確かめましょう。

- 再起動:上記を試しても動かないときは、MacとiPadを再起動すると改善することがあります。

お使いのネットワーク環境によっては一度Wi-Fiルーターの再起動も効果があります。

AirPlayでカクつくときの対処法は?

AirPlayで画面拡張しているときにカクつきが起きるのは、主に無線の帯域が足りなくなっているのが原因です。ぎゅうぎゅう詰めのWi-Fiを少し整理してあげると、スムーズに映像を転送しやすくなります。

- Wi-Fiルーターの見直し:2.4GHz帯から5GHz帯に切り替えたり、中継器を追加したりすると通信の混雑を避けられます。

- 有線接続を活用:可能ならMacやApple TVを有線LANに繋ぐと、帯域が安定してカクつきが激減します。

- 解像度の調整:AirPlay先の解像度を下げると転送データ量が減って滑らかになります。

- 不要アプリの終了:バックグラウンドで動いている大きなファイル転送や動画再生を止めると、帯域を開放できます。

- ソフトウェアアップデート:macOSやApple TVの最新バージョンはAirPlayの安定性改善が含まれていることがあるので、こまめに更新しましょう。

displayplacerのコマンドが覚えられないときは?

displayplacerのコマンドをひとつひとつ覚えるのは大変です。そこで実践してほしいのが、ディスプレイ配置用のシェルスクリプトを用意しておく方法です。設定したい解像度や配置を記述したファイルをホームディレクトリに置き、実行権限を付けておけば、ターミナルでそのファイル名を打つだけで一瞬で画面レイアウトが整います。

さらに手軽にしたいときはシェルの設定ファイル(~/.zshrcや~/.bash_profile)にエイリアスを登録すると便利です。たとえばalias workdisp="~/display-config.sh"のように書いておけば、以降はworkdispと打つだけでディスプレイ拡張が完了します。長いコマンドを覚える必要がなくなり、作業がぐっとスムーズになります。

まとめ

ケーブルとアダプタで外部ディスプレイをつなげたら、システム設定の「ディスプレイ」で解像度や配置をサクッと調整すれば基本操作は完了です。

慣れてきたら displayplacer コマンドを使って配置を保存したり、Duet Display や AirPlay で iPad をサブ画面にしたりすると、もっと自由に画面を広げられます。

ここまでの手順と応用を身につければ、どんな作業も手もとに情報を広げながらスムーズに進められますので、ぜひ実際に試してみてください。